「個人でもできた実用新案出願」使いやすさの工夫を、ちゃんとカタチにしてみた話

■ はじめに

日々の制作の中で、「この形、かなり考えたな」と思うことはありませんか?

今回、自分自身が「これは本当に良くできた」と感じる構造にたどり着いたことで、その工夫を守る方法として、実用新案の出願にチャレンジしてみました。

「出願するなんて難しそう」と感じていたのですが、準備を進めるうちに「個人でもここまでできる」と実感することができました。

まだ登録が確定したわけではありませんが、考えた構造を形にし、さらに守る手段として動いた記録として、出願までの流れをまとめておきます。

「こうすれば出願まで到達できる」という参考になれば幸いです。

■ 実用新案とは?

- アイデア(発明)ではなく、構造や形状などの工夫を保護する制度

- 特許よりも簡易で、個人や小規模でも取り組みやすい

- 無審査で登録されるが、出願内容の明確さと新規性が求められる

■ 出願までの流れ(私のケース)

- アイデアを図にしてみる

→ 実際の製品を描いて「どこが工夫なのか」「どう動くのか」を可視化

→ 手描きでもOK。構造が伝われば十分です -

他に似た技術がないか調べる

→ J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で類似事例を検索

→ 大事なのは「自分の案のどこが違うか」を把握すること -

請求項の草案(権利化したい構造のまとめ)を考える

→ 専門用語でなくても、どのような構造で、どのような効果があるかを言語化することが重要 -

図面と明細書の準備

→ 「さくっと書類作成」などのツールを使えば個人でも作成可能

→ JPG画像や構造図を整理して、文章とリンクさせる -

電子出願(JPO)

→ 出願ソフト(例:i5.30)とマイナンバーカード+ICリーダーが必要

→ 必要なファイルを揃え、オンラインで送信して完了■ 実際にやってみて感じたこと

最初は、「まずは作ったものがあるから、それを元に調べてみよう」から始まりました。

J-PlatPatで似たような構造がないかを確認し、「これは出せそうだな」と思ってから、マイナンバーカードが読めるICカードリーダーを購入。次に、「さくっと書類作成」を検索して使ってみたのですが……正直、名前の印象より全然さくっとではありません(笑)。

入力に必要な情報を調べながら、図案や明細書、請求項、要約書などを少しずつ埋めていきました。今振り返ると、最初に請求項(守りたい構造)を書いてから、それを元に各項目を埋めていけば、もっとスムーズだったかもしれません。

とはいえ、何もわからない状態から始めた身としては、「さくっと書類作成」は非常にありがたいツールでした。

■ 工夫したポイント(出願に向けて考えたこと)

【構造をどう言語化するか】

→ 「なんとなく便利」では登録できないため、構造と効果をきちんと言葉に落とすことに時間をかけました。

【表現を限定しすぎない】

→ 特定の形状に限定せず、他の形状にも応用できる構造であることを明記。

ただし、広げすぎて「もともとある物」として扱われてしまわないよう、表現のバランスには注意しました。

【請求項の考え方】

→ 実用新案では、請求項(守りたいポイント)の数が増えても、出願にかかる費用は変わりません。

たとえば「この構造が便利です」とひとつだけ書いてもいいし、「この部分の工夫も守りたい」と複数に分けて書いてもOKです。

→ 請求項には2つのタイプがあります:

・ある構造に「さらにこういう特徴を追加したい」といった補足的な従属項

・別のアイデアとして個別に守りたい独立項

→ 私の場合は、2つの大事な構造がどちらもメインになりうると考えたため、それぞれを独立した請求項として出願しました。

実用新案では、請求項を複数にしても料金は同じなので、こうした出し方も可能です。

【審査がない=出願書類が命】

→ 曖昧な記述を避け、抜け道を許さないように、広く・強く守れる表現を心がけました。

見れば直感的に分かるものであっても、言葉で「構造として」詳しく書くのは、とても難しい作業だと実感しました。

せっかく考えた構造が、あとから誰かに応用・改良されて使われてしまうのは、やはり悔しさがあります。

だからこそ、しっかりと言葉にして、自分のアイデアを守るという意識が大切だと思いました。

■ 出願してみての感想

- 「自分にできるのか?」という不安は正直ありました

-

でも、必要なのは専門知識よりも、自分の工夫を守りたいという意思だったと感じます

-

書類づくりも、ツールと検索があればなんとかなります(時間はかかりましたが…)。

とにかく「わからないことはひとつずつ検索して調べる」の繰り返しでしたが、少しずつ形にできました。

■ 最後に

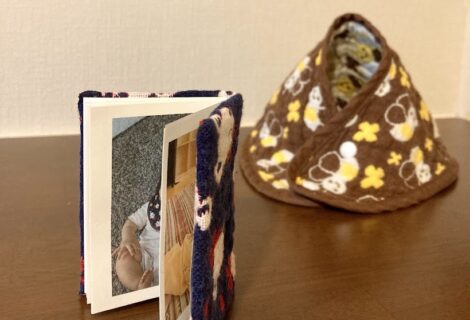

まだ登録されたわけではありませんが、こうして出願までたどり着いたことで、製品への向き合い方にも変化が生まれました。

「なんとなくいい」ではなく、「こうだからこの構造にした」という説明ができるようになると、それだけでも伝え方が変わってきます。

今回出願した構造を採用した製品は、今後クラウドファンディングで公開する予定です。

ぜひ楽しみにしていただければ嬉しいです。

登録が無事通った際には、その続報もまた改めて書きたいと思います。

読んでくださり、ありがとうございました。

PROFILE

関連記事

PICK UP

ミタス編集部がおすすめするピックアップ記事

RANKING

ハンドメイドの人気記事